今日は本当に暑かった、日差しで目の前が真っ白になってしまって何も見えない。汗と一緒に自分も溶けていってしまいそうだ。

日陰を探して歩いていると、KIOSKがあった。

KIOSKの前でパラソルの下、おじさんたちがトランプをしていた。彼らはなぜ外にいるんだろう。

お金もなかったので買ったの、Durstlöscher。

安くてたくさんの四角。パッケージの誰かがテキトーにコラージュしたみたいなフルーツの写真も好きだ。

好きだと言いながら、私はアイスレモンティー味しか飲んだことない。他にもオレンジ味とかスイカ味、南国味とかあるけど、不味そうだから買ったことない。

私は道端に落ちてるDurstlöscherの写真を撮るのも好きだ。

最近は使命みたいなのも感じながらシャッター切ってる。

大抵は潰されて平べったくなってる、Durstlöscher。いつも一番汚いところに落ちてる。最近はなんとなく”ここらへんにあるんじゃないか”というDurstlöscherセンサーみたいなが働くようになった。公園に、よく犬のフンと隣同士で落ちてる。

大学に遅れそうになっていても、夜逃げしてる最中でも見つけ次第足を止めて写真を撮ってる。これ専用の写真フォルダまで作った。もしかしたら、最中に車に轢かれて死んじゃうんじゃないかと思うくらい、Durstlöscherを撮るときはそれにしか集中できない。でも一回のDurstlöscherにつき一回しかシャッターは切らない。それは決まり。

あっという間に500ml飲み干したけど、全く涼しくなることなんてなくてむしろ汗の材料が増えただけだった。

眩しさに目も開かないけど、私には行かなきゃいけない場所がある。

着いた、着いたけど、名前がドアに書かれてない。

ベルもドアの中央にポツンと一個だけ。

でもここはアパートのようだ、私がベルを押したらここのみんな起き出してきちゃウノかな。

電話した、「もしもし、着きましたけどここで合ってますか」

「もう着いたんですか」

「はい」

「ちょっと待っててくださいね」

右側から彼が上半身を出して手をふった。

通りすがりのおじさんはそれをみて「HAHA」と笑った。

手を振る人は一階に住んでいたのだ。

二人でこぶしをちょっとだけぶつからせる。

もうそれだけでOK。

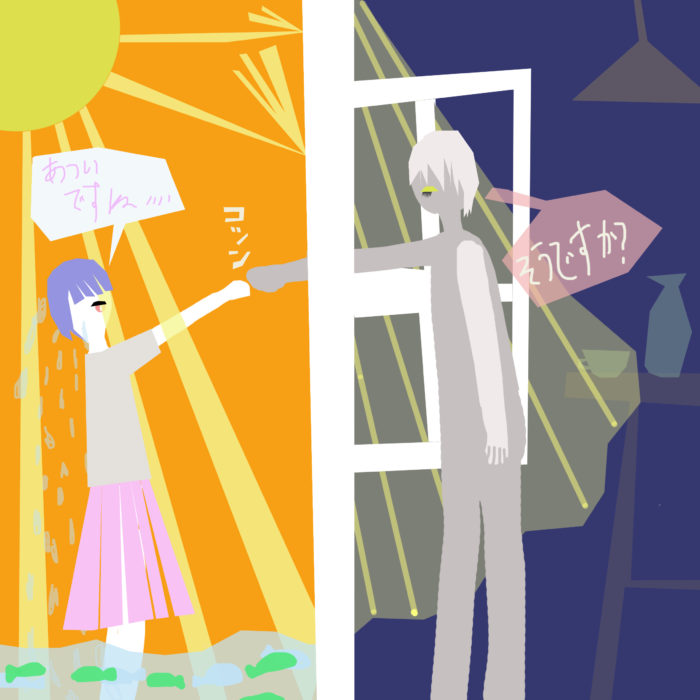

「暑いですね、今日」

「そうですか?今日は一日中家にいたのでわかりませんでした。」

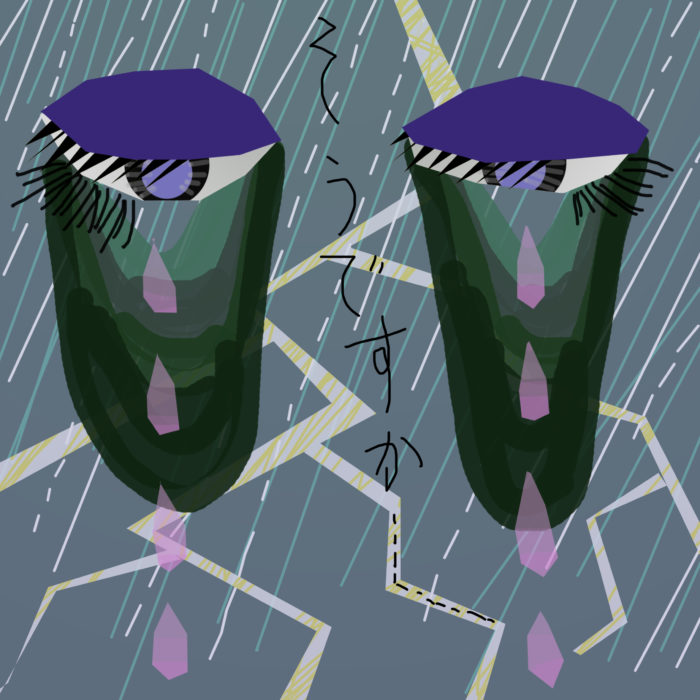

「そうですか」

私と彼をまたぐものは窓枠一枚だけだったのに、彼の黒い部屋は別世界のようにひんやりとしていた。

自分の汗だらけの顔を恥ずかしく思って、下をむく。

「ちょっとあがっていきますか?」

「いいえ、帰ってすぐに夕ご飯を食べようと思います」

「そうですか、HAHA」

彼はなんでもないことのように笑ったけれど、私は本当に悲しい気持ちになった、まるで自分が断られたかのように泣きたくなった。

しかし、彼の部屋に上がる理由はまったくないのだった。

それでも悲しさに一歩も歩けなくなってしまって、思わず両腕だけニョキりと伸ばした。

「手だけお邪魔します」

水の中に突っ込んだような冷たさが両腕を伝わって、瞼を揺らす。いっときそうしていると

「もういいですか、部屋がぬるくなる」

「すみません、さよなら」

「駅は左側です」

「わかりました、ありがとうございます」

「それでは」

「see you.」